Approuvée en novembre 2023

Préambule

La Loi sur les espèces en péril définit une « espèce sauvage » comme une « espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte… ». Cette définition donne au COSEPAC le mandat d’évaluer les unités au sein d’une espèce reconnue. Le COSEPAC reconnaît une unité inférieure à une espèce reconnue comme une unité désignable (UD), c’est-à-dire comme une « espèce sauvage », si elle possède des attributs qui la rendent à la fois « distincte » et « importante dans l’évolution ». Le COSEPAC part du principe que chaque espèce nommée au Canada est composée d’une seule espèce sauvage.

Approche pour la désignation des UD en vue d’une évaluation de la situation

Une UD est une unité de la biodiversité canadienne qui est distincte et importante dans l’évolution; « distincte » signifie qu’il y a actuellement très peu de transmission d’information héréditaire (culturelle ou génétique) à partir d’autres unités de ce type, alors que « importante dans l’évolution » signifie que l’unité présente des caractères héréditaires adaptatifs ou une évolution que l’on ne trouve pas ailleurs au Canada.

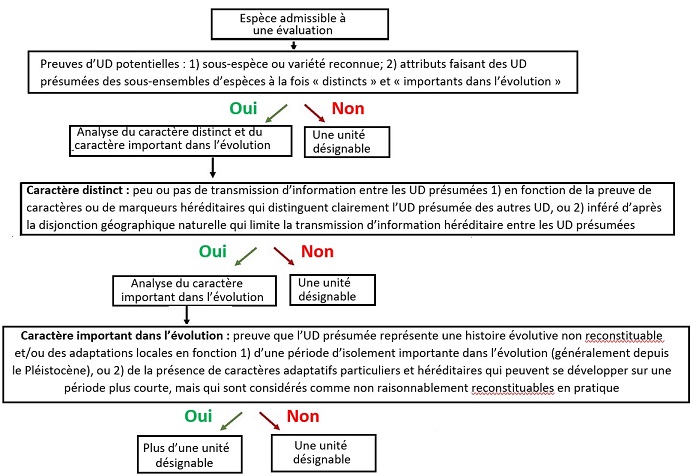

Toutes les UD à évaluer ou à réévaluer doivent être examinées au regard des lignes directrices actuelles en matière d’UD. Lorsqu’un sous comité de spécialistes (SCS) estime que la structure des UD d’une espèce est complexe, un rapport distinct sur les UD doit être préparé afin d’être approuvé par le COSEPAC avant l’évaluation ou la réévaluation de la situation de l’espèce. Un court résumé de cette structure des UD préapprouvée doit ensuite être présenté dans la section Unités désignables du rapport sur la situation de l’espèce, ainsi que toute nouvelle donnée susceptible de modifier la structure des UD préapprouvée. La figure 1 présente un organigramme simple pour faciliter les délibérations.Lignes directrices pour la désignation des UD

Le COSEPAC reconnaît une UD (c.-à-d. qu’il reconnaît une unité inférieure au rang d’une espèce nommée par les autorités énumérées à l’annexe E4) comme une « espèce sauvage » si elle possède des attributs qui la rendent à la fois « distincte » et « importante dans l’évolution ». Ces critères doivent être respectés, que l’unité infraspécifique soit ou non nommée (p. ex. comme sous-espèce ou variété) dans la documentation.

Caractère distinct

Une UD présumée peut être considérée comme distincte selon l’un ou l’autre des critères suivants (ou les deux; figure 1), chacun indiquant une transmission faible ou nulle d’information héréditaire entre cette unité et les autres UD :

D1. Preuve de caractères ou de marqueurs héréditaires qui distinguent clairement l’UD présumée des autres UD (p. ex., marqueurs génétiques ou morphologie héréditaire, comportement, cycle vital, phénologie, voies migratoires, dialectes vocaux), indiquant une transmission limitée de l’information héréditaire à d’autres UD.

D2. Disjonction géographique naturelle (c.-à-d. qui ne résulte pas d’une perturbation humaine) entre les UD présumées qui limite la transmission d’information (p. ex., individus, graines, gamètes) entre ces « parties de l’aire de répartition » depuis suffisamment longtemps pour que des unités distinctes soient apparues (p. ex. par dérive génétique ou culturelle), selon la définition D1.

Caractère important

Si une UD présumée est jugée distincte, son caractère important (dans l’évolution) peut ensuite être évalué. Une UD est considérée comme importante si l’un ou les deux critères suivants sont satisfaits :

S1. Preuve directe ou forte inférence que l’UD présumée a suivi une trajectoire évolutive suffisamment longue pour constituer une évolution que l’on ne trouve pas ailleurs au Canada. Exemple : données phylogénétiques indiquant une origine dans un refuge du Pléistocène propre à l’UD.

S2. Preuve directe ou forte inférence que l’UD présumée possède des caractères adaptatifs (héréditaires) que l’on ne trouve pas ailleurs au Canada. Exemple : persistance de l’UD présumée dans un contexte écologique où un régime sélectif est susceptible d’avoir donné lieu à des adaptations locales de l’UD que l’on ne trouve pas ailleurs. Voir la section Considérations pratiques / Meilleures pratiques ci-dessous.

Considérations pratiques / Meilleures pratiques

Les lignes directrices sur le « caractère distinct » et le « caractère important » énoncées ci-dessus sont les principes à la base de la détermination des UD. Elles sont conçues pour être souples et être appliquées par le COSEPAC au cas par cas. Les considérations pratiques et les meilleures pratiques décrites ci-dessous servent de guide aux rédacteurs et aux réviseurs de rapports et seront mises à jour par le COSEPAC au besoin.

Considérations pratiques

Le COSEPAC considère que chaque espèce nommée au Canada et reconnue par une autorité scientifique contemporaine constitue une seule espèce sauvage, à moins d’une preuve contraire.

Les UD ne doivent pas être désignées en fonction des menaces ou de la situation sur le plan de la conservation. De même, les UD sont distinctes des unités de gestion ou des unités de conservation, lesquelles peuvent être au nombre de plus d’une au sein d’une UD ou parmi un groupe d’UD.

Les UD devraient être désignées selon une approche fondée sur le poids de la preuve (voir l’annexe C) où différents éléments de preuve (p. ex., génétique, comportement, morphologie, répartition, contexte écologique) et leur qualité sont évalués quant au caractère distinct, puis quant au caractère important (voir la figure 1). Il faut évaluer d’abord chaque élément de preuve du critère pertinent, puis l’ensemble des éléments de preuve du caractère distinct et du caractère important.

La structure génétique d’une population ne reflète pas nécessairement son caractère distinct, car les populations peuvent être structurées sur le plan génétique en présence d’un flux génique continu. Cependant, il n’est pas nécessaire d’établir la distinction génétique entre les UD présumées si d’autres preuves satisfont aux critères.

Parmi les exemples de preuves de « caractères adaptatifs (héréditaires) » pertinents pour le critère S2, on peut penser aux différences fixes dans les allèles de plusieurs locus nucléaires fonctionnels, ou à des distinctions claires dans des caractères fixes parmi les UD et propres à chaque UD (p. ex., comportements fonctionnels stables et culturellement transmis tels que les méthodes de recherche de nourriture ou les voies migratoires). Des documents de synthèse décrivant les différents types, usages et limites des données génétiques et des comportements culturellement transmis sont disponibles sur demande.

Le caractère important dans l’évolution d’une UD reflète le fait que, si elle disparaissait, l’ensemble de ses caractères uniques (p. ex. son génotype consensus complet, son ensemble complet de caractères morphologiques, culturels et comportementaux) serait perdu au Canada. Si toute son aire de répartition se trouvait au Canada, elle serait considérée comme disparue de la planète. Si elle avait disparu de son aire de répartition canadienne, mais qu’elle était toujours présente ailleurs, elle serait considérée comme disparue du pays.

En tant que guide pour la délimitation des UD, les critères présentés plus haut impliquent que, si des individus de la même espèce peuvent se déplacer (ou être déplacés) dans une zone anciennement occupée par une autre UD (p. ex., une UD disparue), ces individus déplacés et leurs descendants appartiendraient à l’UD dont ils sont originaires jusqu’à ce qu’ils évoluent (culturellement ou génétiquement) de manière à satisfaire aux critères de caractère distinct (D1) et de caractère important. Une UD nommée ne peut pas fournir d’individus immigrants à une autre UD.

Meilleures pratiques

Pour commencer toute détermination pratique des UD, il faut tenter une première attribution d’individus ou de groupes d’individus si les données le permettent. Cette attribution peut découler d’une attribution précédente ou d’une détermination fondée sur des groupes définis selon la taxinomie, la géographie, la morphologie, la génétique, le comportement ou d’autres caractères.

Dans les cas où il existe plus d’une UD d’une espèce qui a déjà été évaluée, les SCS sont encouragés à les examiner de manière critique en fonction des lignes directrices actuelles en matière d’UD, et à le faire le plus tôt possible (p. ex., durant la planification de la réévaluation). Au besoin, un SCS peut demander au président de faire des suggestions sur l’expertise au sein du COSEPAC dans son ensemble, du groupe de travail sur les UD ou d’autres SCS.

Certains éléments de preuve peuvent être pertinents tant pour le caractère distinct que pour le caractère important. Par exemple, de fortes divergences phylogénétiques dans le génome (qui indiquent des refuges distincts au Pléistocène et peu de flux génique ultérieur) peuvent être indicateurs du caractère distinct (D1) et du caractère important (S1).

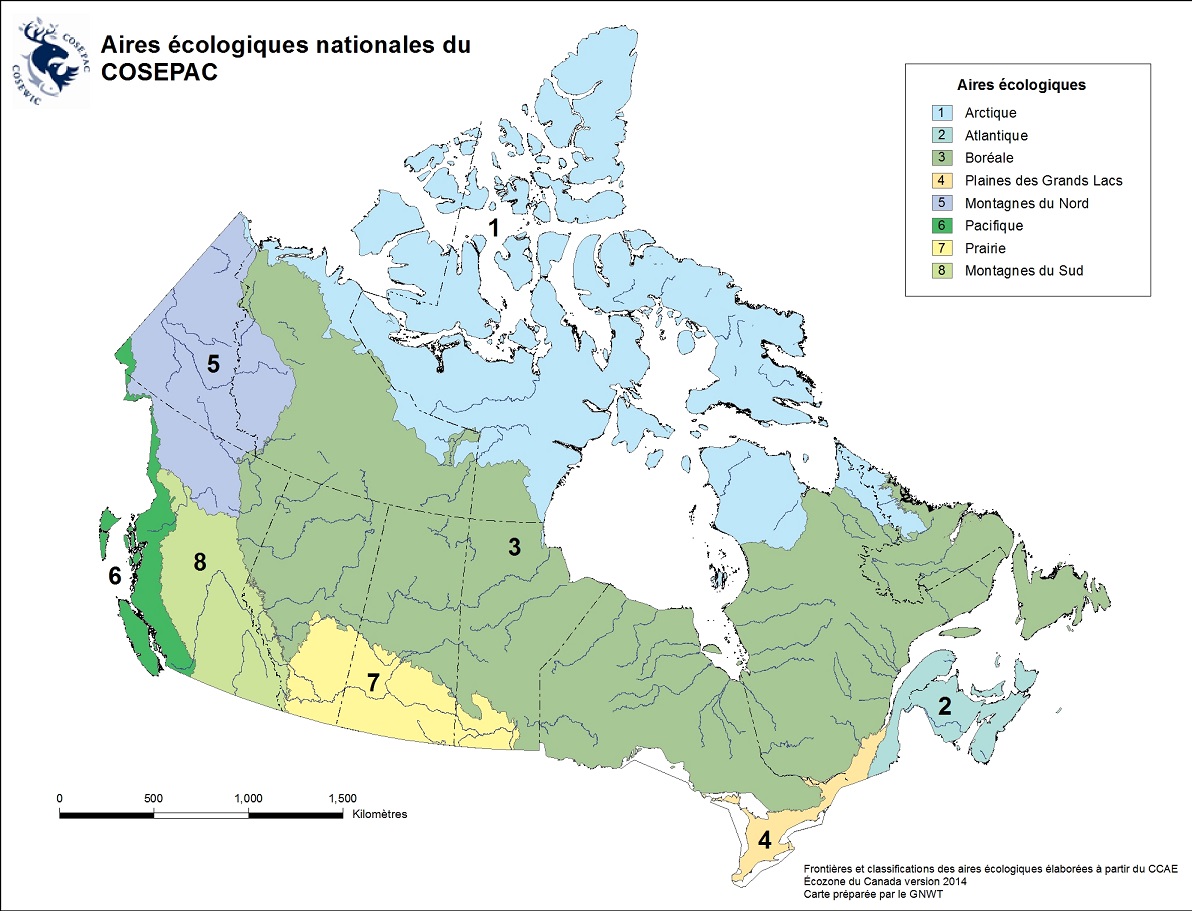

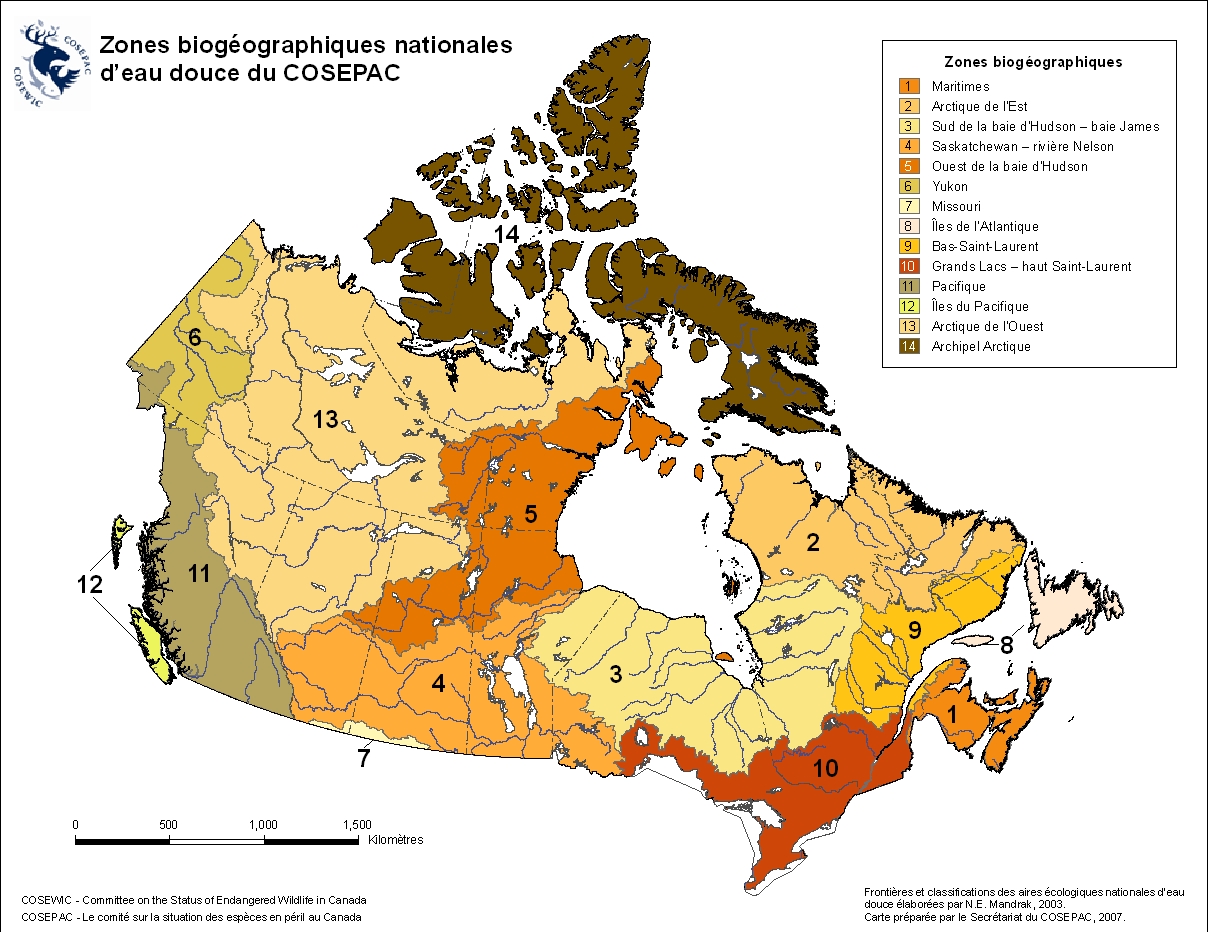

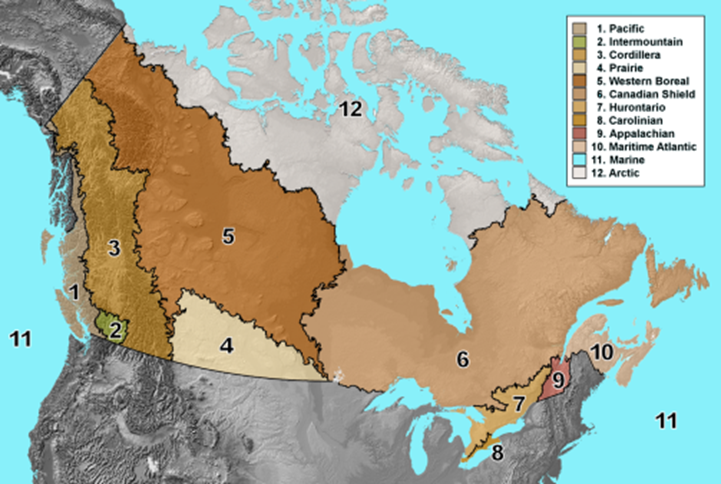

Les frontières écogéographiques peuvent causer un isolement (caractère distinct en raison des disjonctions de l’aire de répartition naturelle, critère D2), en particulier pour les espèces d’eau douce. Elles peuvent également fournir des éléments permettant d’inférer clairement le caractère important dans l’évolution, car elles reflètent souvent un isolement à long terme (critère S1); par ailleurs, il a été démontré que les différentes conditions écologiques entre les zones écogéographiques favorisent les différences adaptatives du taxon (critère S2). La clé de la désignation des UD au moyen de preuves géographiques pour inférer le caractère important réside dans le fait que chaque zone génère un environnement distinct, pour lequel il est possible d’affirmer qu’il représente différents régimes sélectifs également susceptibles de stimuler le caractère important. Les rapports doivent présenter de manière rationnelle la pertinence des zones écogéographiques de cette manière si elles sont utilisées pour soutenir les critères relatifs aux UD. Il faut brièvement expliquer comment les zones reflètent à la fois l’isolement passé et les régimes sélectifs distincts. Il faut utiliser la carte la plus appropriée pour l’espèce sauvage à l’étude (des exemples se trouvent aux figures 1, 2 et 3).

Lorsqu’on propose plus d’une UD pour une espèce nommée, il est important de présenter, pour chacune des UD présumées, toutes les preuves disponibles de tous les critères, y compris les preuves qui pourraient contredire la structure des UD proposée. La section (ou le rapport) présentant la structure des UD proposée doit clairement préciser les critères utilisés pour appuyer le caractère distinct et le caractère important dans l’évolution de toutes les UD présumées dont il est question dans le rapport. Les critères doivent être référencés directement dans le texte et mis en italique. Au minimum, cette section du rapport doit comporter : 1) des sous-rubriques portant sur le caractère distinct et le caractère important dans l’évolution; 2) un court paragraphe sur chacun des arguments correspondants de l’annexe F5 et un tableau résumant les preuves du caractère distinct et du caractère important par paires d’UD proposées (voir le tableau 1 pour un exemple); 3) un bref énoncé de conclusion. Les rédacteurs de rapports doivent éviter les analyses approfondies des preuves scientifiques, sauf si ces preuves sont directement liées à la structure des UD, qu’elles sont controversées ou encore que les sources se contredisent.

Lorsque des données génétiques sont disponibles, il faut résumer dans le rapport les preuves génétiques appuyant la structure des UD présumées, mais aussi présenter et reconnaître toute preuve disponible qui ne soutient pas la structure proposée. Il faut également faire état clairement de la robustesse des preuves. Par exemple, les variations de la taille des échantillons, de la couverture géographique, ou du type et de la quantité de marqueurs génétiques utilisés d’une étude à l’autre ont toutes une incidence sur la certitude des résultats. La présente considération est donnée à la lumière de la considération pratique 1 (selon laquelle on considère par défaut qu’il y a une UD par espèce nommée).

Les preuves et les inférences concernant les composantes héréditaires des caractères sont nécessaires lors de l’évaluation d’espèces hautement plastiques qui peuvent présenter de fortes variations morphologiques en réponse aux conditions environnementales.

Remarques sur les formes sympatriques

Il y a sympatrie chez une espèce lorsque celle-ci présente plusieurs formes sympatriques coexistantes, différenciées par des variations des caractères héréditaires génétiques ou culturels (p. ex., morphologie, comportement, cycle vital, phénologie, voies migratoires, dialectes vocaux), et qu’il y a peu de transmission d’information entre les formes selon au moins un mode de transmission (p. ex., gènes nucléaires ou transmission culturelle). Une preuve ou inférence de l’absence de transmission d’information entre les UD présumés satisfait à un critère (D1) de caractère distinct pour chaque forme de l’espèce. La preuve ou l’inférence de la présence d’un ou de plusieurs caractères adaptatifs et héréditaires chez chaque UD présumée ainsi que de l’impossibilité de reconstituer ces caractères si l’UD venait à disparaitre satisfait au critère S2 du caractère important pour chaque forme de l’espèce. Si les critères du caractère distinct et du caractère important sont satisfaits, chaque forme sympatrique doit être considérée comme une UD.

Les espèces qui ont de multiples formes de caractères, mais qui ont aussi une transmission d’information naturelle importante entre les formes, ne doivent pas être considérées comme des formes sympatriques, mais plutôt comme des espèces polytypiques. Dans ces cas, l’espèce doit être considérée comme une seule UD.

Dans les cas où des UD existaient avant la réalisation d’une ou de plusieurs menaces et où le flux d’information entre elles a augmenté par la suite (p. ex. formation d’une population hybride en raison de changements environnementaux), la ou les populations existantes ne doivent pas être considérées comme les UD d’origine car elles ne satisfont plus au critère D1 du caractère distinct.

Figure 1. Organigramme pour l’évaluation d’une paire d’UD possibles au sein d’une espèce nommée. Il peut être nécessaire de procéder de manière itérative s’il y a plus de deux UD possibles au sein d’une espèce nommée. Voir les détails dans le corps du texte.

Tableau 1. Exemple modifié (tiré d’un rapport sur les UD du béluga) de la façon de résumer les différences par paires entre les UD présumées. L’objectif est de fournir toutes les données disponibles, tant les preuves qui soutiendraient les UD présumées que les preuves disponibles qui ne pas soutiendraient pas la structure proposée. Dans le cas des données génétiques, le tableau devrait idéalement faire la distinction entre les preuves fournies par des marqueurs génétiques neutres (qui pourraient appuyer le caractère distinct des UD) et celles fournies par des marqueurs fonctionnels (qui peuvent renseigner sur le caractère important dans l’évolution) et indiquer le niveau de signification et l’ampleur des différences. La ligne 1 sur la génétique distingue entre l’hérédité maternelle et l’hérédité biparentale. Le tableau donne quelques exemples de preuves qui pourraient servir à la reconnaissance des UD. Il n’a pas pour but d’être exhaustif puisque les preuves disponibles et les types de preuves pertinentes varient selon les taxons.

- Génétique: (+ = différence significative à p < 0,05; – = différence non significative; blanc = absence de données).

- Isotopes (+ = différence significative à p < 0,05, indiquant une préférence pour différentes espèces de proies; blanc = absence de données. Il s’agit d’un exemple de possible variation phénotypique significative entre les UD).

- Séparation spatiale (exemple de preuve qui pourrait renseigner sur le caractère distinct).

- Longueur selon l’âge (+ = différence de plus de 5 %; blanc = absence de données. Il s’agit d’un exemple de possible variation phénotypique significative entre les UD).

| UD2 | UD3 | UD4 | UD5 | UD6 | |

|---|---|---|---|---|---|

| UD1 | 1. 1. ADNmt(+)/ADNn(+) 2. 3. Toutes les saisons(?) 4. + |

1. ADNmt(+)/ADNn(+) 2. 3. Toutes les saisons 4. + |

1. 2. 3. Toutes les saisons 4. |

1. ADNmt(+)/ADNn(-) 2. + 3. Toutes les saisons 4. + |

1. ADNmt(+)/ADNn(+) 2. + 3. Toutes les saisons 4. + |

| UD2 | 1. 2. + 3. Toutes les saisons 4. |

1. 2. 3. Toutes les saisons 4. + |

1. 2. + 3. Toutes les saisons 4. + |

1. 2. + 3. Toutes les saisons 4. + |

|

| UD3 | 1. 2. 3. Toutes les saisons 4. + |

1. ADNmt(+) 2.+ 3.Toutes les saisons 4.- |

1. ADNmt(-) 2.+ 3.Toutes les saisons 4.- |

||

| UD4 | 1. 2. 3.Été 4. |

1. 2. 3.Été 4. |

|||

| UD5 | 1. ADNmt(+) 2. 3.Été 4. |

Glossaire

Reconstituer : Remplacer une unité désignable disparue par des individus qui seraient désignés comme appartenant à la même unité désignable. En d’autres termes, les individus présenteraient les mêmes caractères héréditaires adaptatifs ou porteraient les marques de la même évolution que ceux qu’ils remplacent.

Figure 2. COSEWIC National Ecological Areas

Figure 3. Zones biogéographiques nationales d’eau douce du COSEPAC.

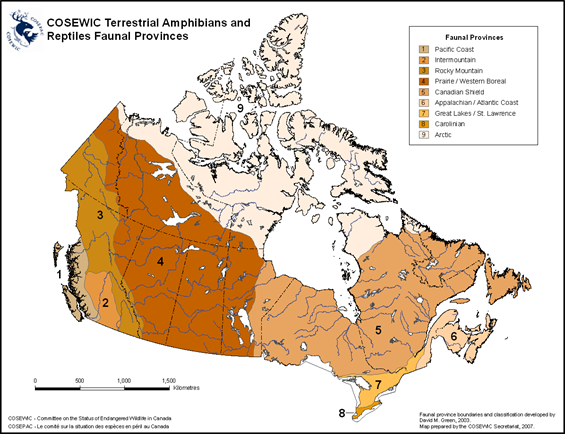

Figure 4. Provinces fauniques des amphibiens et des reptiles terrestres du COSEPAC.

Annexes

Figure 4 archivée. Carte des provinces fauniques des amphibiens et des reptiles terrestres du COSEPAC utilisée depuis au moins 2007. Voir le rapport sur les provinces fauniques des amphibiens et des reptiles du Canada présenté au COSEPAC (daté de mars 2016), qui faisait partie de l’analyse de novembre 2016, pour connaître les différences entre cette carte et la carte actuelle.

| Anglais | Français |

|---|---|

| COSEWIC Terrestrial Amphibians and Reptiles Faunal Provinces | Provinces fauniques des amphibiens et des reptiles terrestres du COSEPAC |

| Faunal Provinces | Provinces fauniques |

| Pacific Coast | Côte du Pacifique |

| Intermountain | Intramontagnarde |

| Rocky Mountain | Rocheuses |

| Prairie / Western Boreal | Prairies/Boréale de l’Ouest |

| Canadian Shield | Bouclier canadien |

| Appalachian / Atlantic Coast | Appalaches/Côte de l’Atlantique |

| Great Lakes / St. Lawrence | Grands Lacs/Fleuve Saint-Laurent |

| Carolinian | Carolinienne |

| Arctic | Arctique |

| Faunal province boundaries and classification developed by David M. Green, 2003. Map prepared by the COSEWIC Secretariat, 2007. | Classification et limites des provinces fauniques élaborées par David M. Green (2003). Carte préparée par le Secrétariat du COSEPAC en 2007. |